细读:艺术史研究与形式主义(2)

【作者】:网站采编

【关键词】:

【摘要】苏里科夫,《女贵族莫洛卓娃》,布面油画,1887,现藏俄罗斯特列恰科夫画廊 对油画来说,笔与色分不开,恰如中国传统绘画的笔与墨分不开。且看苏里

苏里科夫,《女贵族莫洛卓娃》,布面油画,1887,现藏俄罗斯特列恰科夫画廊

对油画来说,笔与色分不开,恰如中国传统绘画的笔与墨分不开。且看苏里科夫名画《女贵族莫洛卓娃》(1887),在画面的最右边有一个乞丐,身穿单薄的白色破衣衫,坐在雪地上手划十字,我且用临摹者的眼光来细读苏里科夫怎样描绘这个人物。这个侧面像的造型结构极其准确,虽是画中的次要形象,但画家的描绘却一丝不苟,其五官轮廓、其胡须与肌肤的附着关系、其头巾和衣衫的每一处褶皱、其右手的每一个指关节和肮脏的指甲盖,都绘制得一清二楚。也就是说,画家对这些结构关系理解得一清二楚,每一笔的来龙去脉都交代得一清二楚,而不是用乱笔乱色来掩盖自己没弄清的结构关系。

这一清二楚是不是苏里科夫的拘谨?不是,这位画家的用笔用色放任自如。什么是拘谨?刻意求巧才是拘谨。然而大拙若巧,中国80年代初的一些照相写实主义绘画对细节的描绘便透着这种拘谨。苏里科夫正好相反,他是大巧若拙。看那乞丐在空中划十字的两个手指头是多么笨拙,再看那无名指和小指头的最后一个关节,笨拙得让人于心不忍。在我眼里,这是苏里科夫的笔法之笨,是大巧若拙的笨。

作为“新批评”的基本方法,细读法对词句的分析,并不停留于词句本身,而是关注字里行间所隐藏的张力、悖论和反讽,关注晦涩的个例所掩盖的整体结构,以揭示隐喻和象征所指涉的深层模式。我借此法而对绘画形式的分析,并不止于笔法。

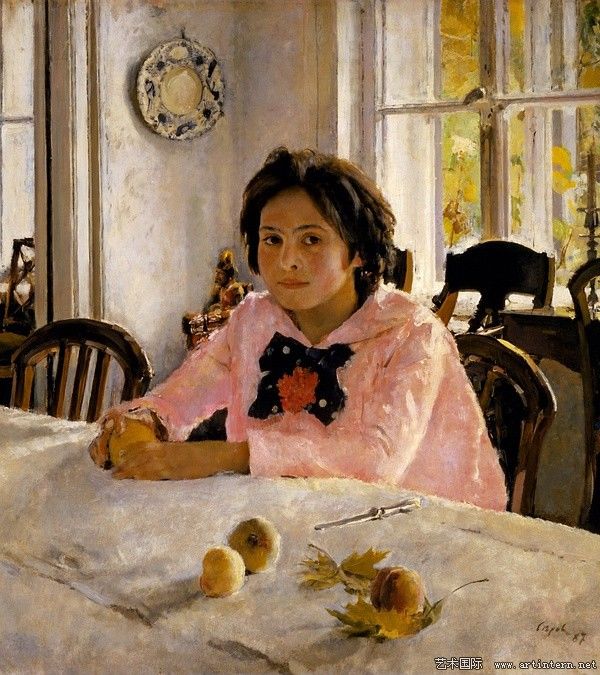

瓦伦丁·谢罗夫《少女与桃子》

二、色光:一体性的处理方式

晦涩的色光遮蔽了重要的结构关系,而临摹者的细读则是要厘清这一关系。离开苏里科夫,看完19世纪作品,我来到了特列恰科夫旧馆的20世纪展室,看到了心仪已久的谢罗夫(ValentinSerov,1865-1911)名画《少女和桃子》(1887)。其实,谢罗夫是19世纪末期的画家,这幅画作于1887年,与苏里科夫的女贵族作于同年。谢罗夫是列宾的学生,在彼得堡美术学院求学时也大受契斯恰科夫的影响。但是,他与这些前辈画家几乎没有共同之处,其作品被陈列于20世纪展室,自有一番道理。

这道理既在于俄国绘画发展成熟的历史语境,更在于谢罗夫开创的画风之变。若用老旧的丹纳艺术理论来说,俄国批判现实主义绘画那阴暗的酱油色调,是因为俄罗斯的北国地理因素,例如彼洛夫的《葬礼归来的农民》一画,笼罩着阴沉的气氛,给人强烈的压抑感,与俄国批判现实主义文学相仿,恰若陀思妥耶夫斯基小说的氛围,而这位作家的最好的肖像画,正好出自彼洛夫手笔。就连列宾和苏里科夫的画作,也给人冬日阴冷的压抑感。

但谢罗夫不是这样,他在春天和夏天的明媚阳光下描绘少女肖像,其画一扫阴霾,充满青春活力,却又毫不媚俗,开启了俄国绘画在世纪末的一段新历程。《少女与桃子》是谢罗夫22岁时的早期作品,描绘其画商朋友的12岁女儿。美术馆的导览手册说,这幅画的要义在于肖像画与静物画的合一。无论这是说此画既有人物也有静物,还是说此画的立意构思在于融合人物和静物的两种审美理念,我看重的却不在此,而在于逆光的处理方法,这也是我继续用临摹者的眼光来细读这幅画的所见所得。

我早年学画时看熟了这幅画的印刷复制品,也曾试图临摹研习,但因细节印制不清而最终放弃。所谓读画,是从整体到细节再返回整体的渐入渐出的理解过程,而临摹则极有助于这一过程的实践。如果只看不临,会停留于表面,不会看得深入。有些学画者鄙视临摹,只重写生,结果无法站在前辈大师的肩头上求上进。临摹是研究前辈大师的必经之路,不仅是学画的重要途径,更是深入研究艺术史的一种具体操作方法。换言之,临摹既是一种学画方式,也是亲历艺术史研究的一种独特方式。

我当年放弃临摹谢罗夫,是因为画中人物的关键部位看不清楚:处于暗部的右鼻翼没有画出来,或没有印出来。这是一幅四分之三的半侧面肖像,逆光,除了女孩左耳前的一小片反光,面部主要部分都是背光的。无光即无形,此画造型结构极难把握。奇妙的是,虽然印刷品上的女孩少了一个鼻翼,但画面并无五官失衡的残缺感。凭理性推断,画家一定是画出了右鼻翼,尽管我当时细看印刷品,却看不见描绘小女孩右鼻翼的笔色。

文章来源:《艺术研究》 网址: http://www.ysyjzz.cn/zonghexinwen/2020/0810/539.html